古代中國強調天人合一、萬物一體,提倡人-自然-社會高度和諧協調。傳統中醫在這樣的背景下形成發展,將人體自身,以及人體與自然界看作是不可分割的整體。中醫學是一門具有東方色彩的學科,擁有自成一格的理論、診斷和治療,注重運用綜合分析方法,以宏觀角度來研究人體內在聯繫,和體內外環境之間的聯繫。現代西醫學以注重局部細節構造為其特點,而中醫學則注重整體。

整體觀念是中醫學的基本特點之一,貫穿於中醫生理、病理、診斷、治療之中。所謂整體觀是一種思維方式,即以統一和完整性來認識事物及事物之間的聯繫。在中醫學包括兩方:(1)人體自身是一個有機整體;(2)人和自然界(外在環境)也保持著統一的整體關係。

人體是一個有機整體

中醫學把人體看成一個整體,認為構成人體的各個組成部分,在結構上不可分割,在功能上相互協調制約,在病理上相互影響。這種整體關係或影響,是以五臟為中心,通過經絡的聯繫而實現的。

生理方面:中醫有「五臟一體觀」,通過經絡系統,將全身組織包括五臟、六腑、五體、五官、九竅、四肢百骸聯繫起來,構成表裏相關、上下溝通、密切聯繫、井然有序的五大功能系統,並且通過精、氣、神的作用來完成統一的生命活動。

人體內五大功能系統

| 相合之腑

| 所主形體

| 在頭之竅

| 華彩表現

|

心

| 小腸

| 血脈

| 舌

| 顏面

|

肝

| 膽

| 筋 | 眼睛

| 爪甲

|

| 脾 | 胃

| 肌肉(四肢)

| 口

| 唇 |

| 肺 | 大腸

| 皮膚

| 鼻 | 體毛 |

| 腎 | 膀胱

| 骨(髓)

| 耳 | 頭髮 |

生命活動一方面依賴各臟腑組織發揮自己的功能,另一方面亦要臟腑之間相輔相成的協同作用才能維持。以人體對飲食的消化、吸收、排泄功能為例,雖以脾胃的受納、腐熟、運化功能為主,但亦有賴於心、肝、腎等協調。脾之運化,需要心血的滋養、肝氣的疏泄、腎陽的溫煦。胃之受納,亦須與小腸的受盛、大腸的傳導功能密切配合。不僅如此,中醫還將人的精神活動與臟腑功能聯繫起來,所謂「形神合一」。早已認識到如果情緒不穩定,會影響臟腑功能。

人與外界具有統一性

人生活在自然界中,時刻與所處的外界溝通交流。身心活動跟自然氣候、地域水土、工作及生活等因素息息相關。外界發生變化,使身體產生生理或病理反應,就形成了人與外界的統一關聯。這就是中醫的「天人一體觀」,重視身體與外界環境的統一性,認為四時氣候、地土方宜、社會環境等對人體生理病理有不同程度的影響。人的行為活動必須與自然規律保持一致才能無病長壽。

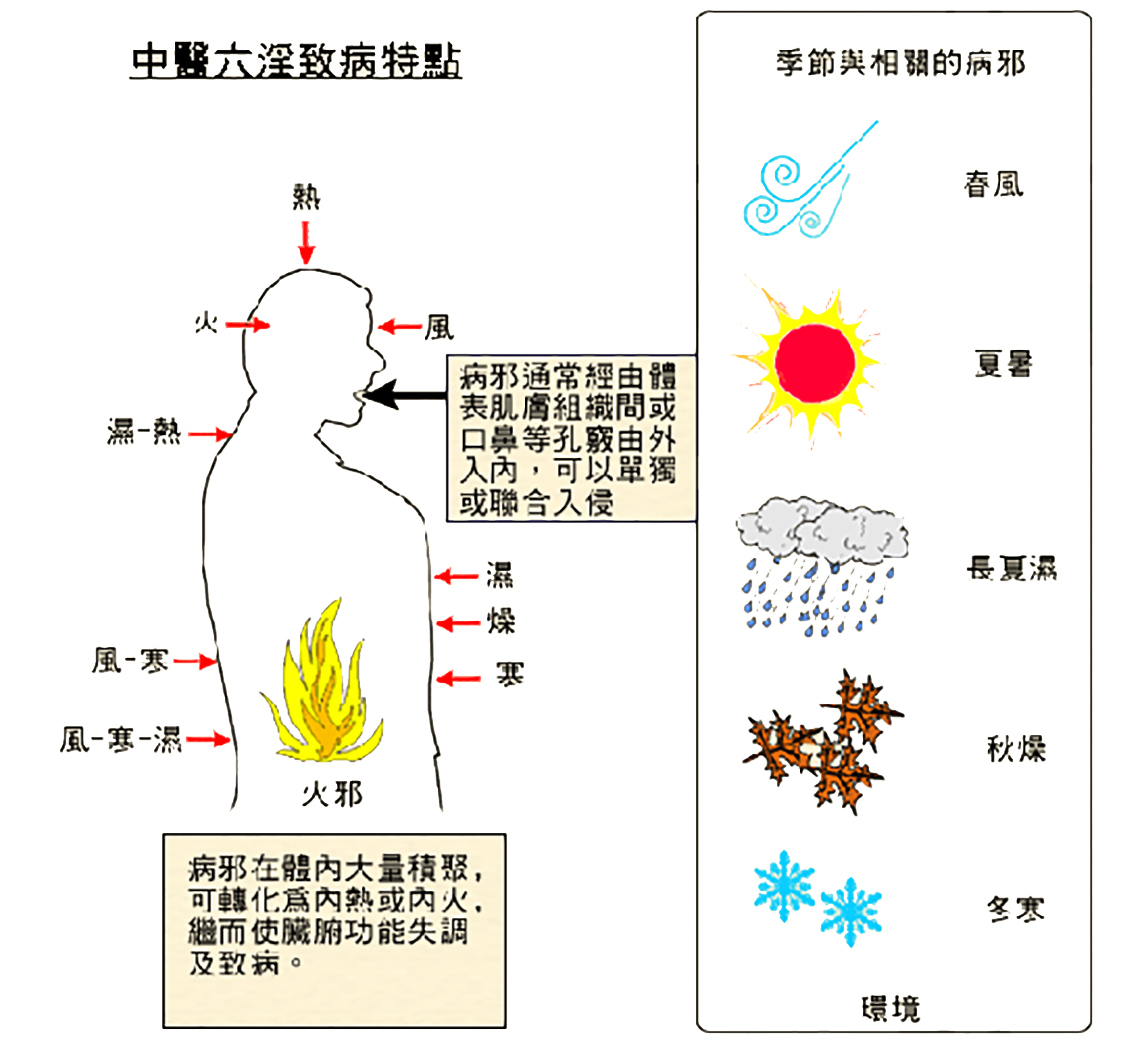

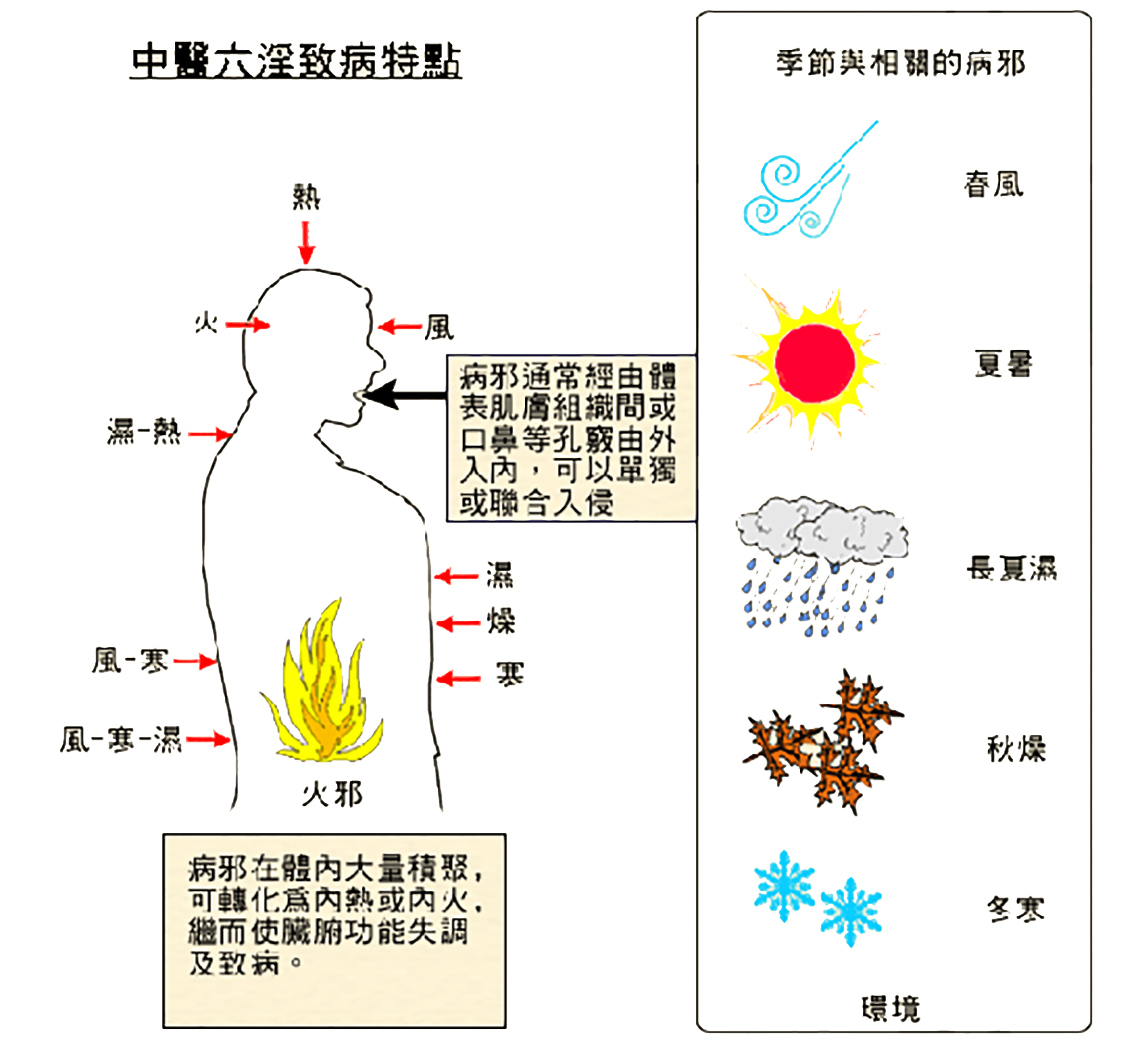

氣候影響:人類適應自然環境的能力是有一定限度的。如果氣候劇變,超過了人體適應限度,或者身體的調節機能失常,不能對自然變化作出相應調節時,就會生病。風、寒、暑、濕、燥、火,本是自然氣候的正常變化,被稱為「六氣」。假如人體調節機能失常,或氣候異常變化,發生太過(如暴熱、暴冷等)或不及時(如春天氣溫不暖反寒,秋天應涼反熱等),超出人體適應能力,就成為致病因素,這種情況下中醫稱為「六淫」屬外在病源。中醫把氣侯異常變化看成是主要的致病因素之一。

季節影響:一年四季呈現春溫、夏熱、秋燥、冬寒的變化,因而體內活動亦相應地調節。四時氣候更替,身體脈象反映著氣血活動在變化,如春天偏向弦脈;夏天偏向洪脈;秋天偏向浮脈;冬天偏向沉脈。又如天氣炎熱或穿衣太多,腠理開泄而出汗;天氣寒冷,腠理閉密,出汗減少,以保證體溫維持在正常範圍。這些都充分地說明四時氣候變化對人體生理功能的影響。

地域影響:地域環境造就特定水土、氣候、人文地理、風俗習慣等。不同的地理環境,如高原與沿海、寒冷與濕地,居民的生理現象是有差異的。生理上、體質上的不同特點,發病情況也不一致。生活在已經習慣的環境,一旦易地而處,初期多感不太適應,所謂「水土不服」,就是指這種情況。

社會影響:生活經歷、社會環境與人的身心健康密切相關。人的精神活動是對外界的一種反映,現今生活環境的變遷,激烈的社會競爭和繁雜的人際關係,對人的身心影響深遠。人與社會的統一,主要表現在對社會環境的適應性,如果不能適應環境,勢必造成心理壓力。

科技、社會進步帶來一些新的健康問題,如噪音、污染、外出活動減少、過度緊張的生活節奏等,令很多人精神焦慮、頭痛、頭暈、肥胖等。社會角色、地位的不同,構成不盡相同的疾病譜,更需要因人制宜地治療。

總之,中醫學以天地人三才一體的整體觀去指導臨床實踐,以人為中心,從人與自然、社會三者的關係去探討人的生命過程,及防治疾病。整體觀念告訴我們,事物與事物之間存在著千絲萬縷的聯繫,因此看病時,不能只從有病的局部著想,應該全面診察病人的身體情況,並連同四時氣候、地域水土、生活習慣、體質性情、年齡性別、職業特點等一併考慮。